シンギュラリティってホントに来るの?

確か5~6年前、前職の時、現役の大学生を集めての「AI研究会」を企画を支援したことがあります。当時、仕事でディープラーニングを使っていて、色々話を聞いているうちに、大昔の卒論のテーマに近いことも分かり、文系石頭でも少しは理解出来ていました。学生たちはいわゆる一流大学の理科系学生でまあ熱心なこと極まりなかったのですが、ある日「シンギュラリティ(AIの知能が人間の知能を超えること)は起こるか」という話になって、いろいろ話をしていました。学生たちは概ね「あるある」と主張し、「ないない」と自信なさげに言う60歳近い私はまあ化石扱いですが、それもなかなか楽しかったですね。この話、真面目に語ると「知能とは何か」みたいな所で泥沼にはまるのですが、まあその辺は無視したカジュアルな話と思ってください。

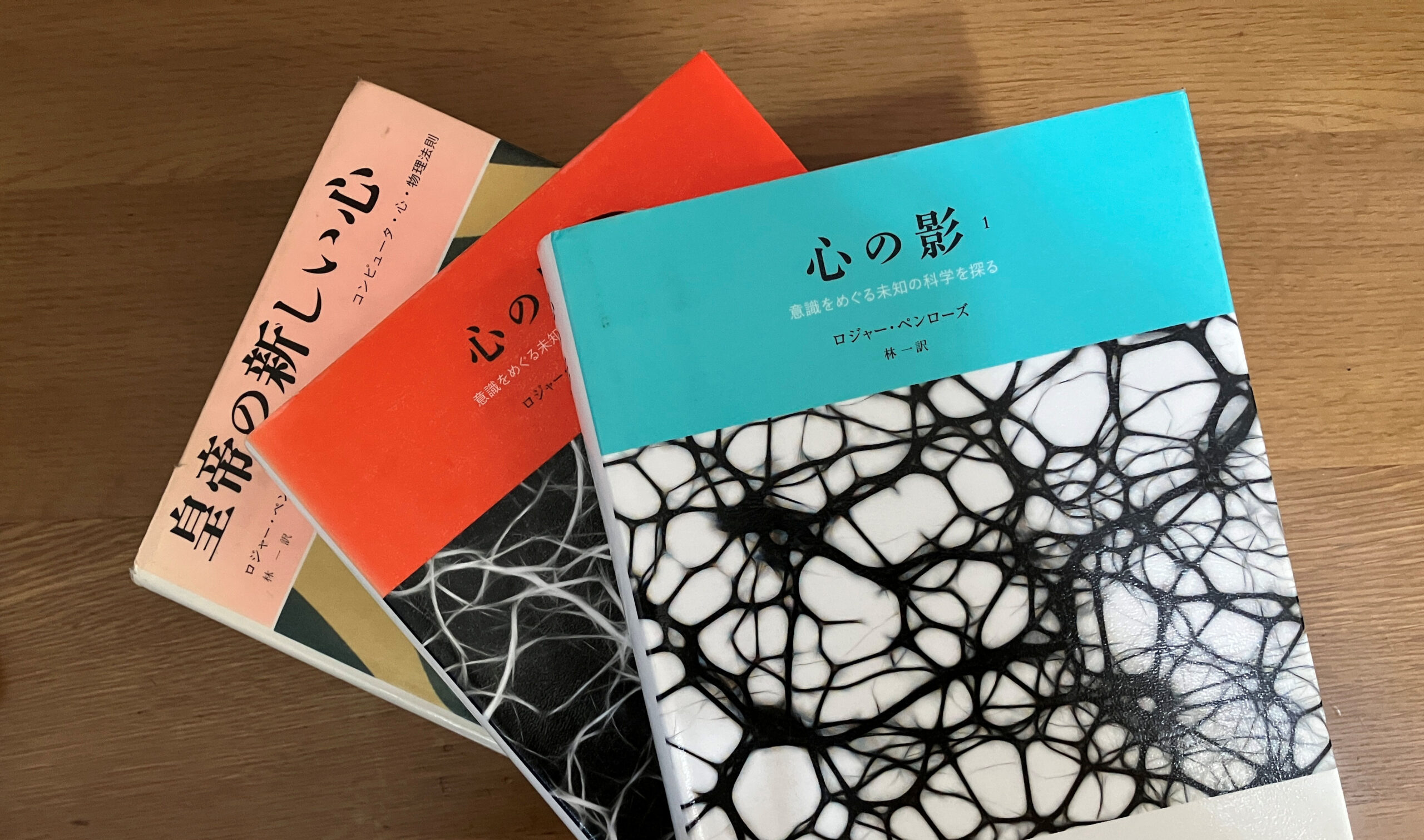

私は否定的(今も)ですが、それほどの理論武装があるわけでもなく、昔読んだノーベル物理学賞受賞者のペンローズ博士の本の受け売りです。少し紹介すると、1931年にゲーデルという若干25歳の青年が証明して当時の世界の数学界を絶望の淵まで追い込んだ「不完全性原理」を発表したところから始まります。そこから「科学の中で最も厳密な論理体系を持つ数学をコンピューター上に再現できない」ことが導かれたということらしい。(ちょっと違うでしょうけど「私は嘘つきである」という命題は言語という論理体系では証明できないようなものだと思ってもらえればいいと思います。)このことからペンローズ博士は、今のコンピューターでは「原理的に」意識を再現できないと言われているようです。(かなり端折りましたが(^^;))

神経科学者たちはどうかというと、Palmの創業者であり神経科学者でもあるジェフ・ホーキンス氏は「科学者は脳の仕組みについてよくわかってると思われがちだ。しかし神経科学者に尋ねたら、ほぼ全員が、何もわかってないと認めるだろう。脳について膨大な量の知識と事実が分かっているが、全体の仕組みはほとんどわかっていない。」と2022年時点の著書『脳は世界をどう見ているのか』で語っている。

「シンギュラリティが来るぞ!大変だ」と言っている人の話を聞いてみると、基本は「コンピューターの性能がムーアの法則のように指数関数的に増強されれば『計算能力』は高まる」ということで、そこには計算からの質的脱却は私には今も昔も見えていない。計算力が高まれば「チューリングテストに合格できるようになり、コンピュータの知能が生物としての人間の知能と区別がつかなくなるまでになる。」とは言うが、それは「How」には触れられないので、楽観的なファンタジーに聞こえます。言い過ぎ??(^^;)

但し、科学は日々進んでいるようなので、私の知らないところで変わってる可能性はありますが、今のところ私の知る範囲で状況が変わったような話は聞いていません。

◇動き出した「静かな巨人」、中国発のAIモデルが世界に与えた驚き(2025/4/25:MIT Technical Review)

https://www.technologyreview.jp/s/360325/the-awakening-of-a-silent-giant-how-chinese-ai-models-shocked-the-world/